文化祭まであと

00days 00:00:00

このページでは麻布学園鉄道研究部についてご紹介いたします。

以下の記事も参考にしてみてください。

概要

弊部には現在中学1年生から高校1年生までの合計70名程が在籍しております。高校2年生の文化祭(例年ゴールデンウィーク)が終わり次第高校2年生は引退となるため、文化祭が終了した現在は高校1年生が最高学年です。高校1年生の部長や会計を中心として様々な活動を行っております。また顧問は2名ついており、合宿に帯同します(通常の活動は全て生徒中心です)。

活動紹介

この章では弊部の活動について簡単にご紹介させていただきます。

- 4月新入生オリエンテーション

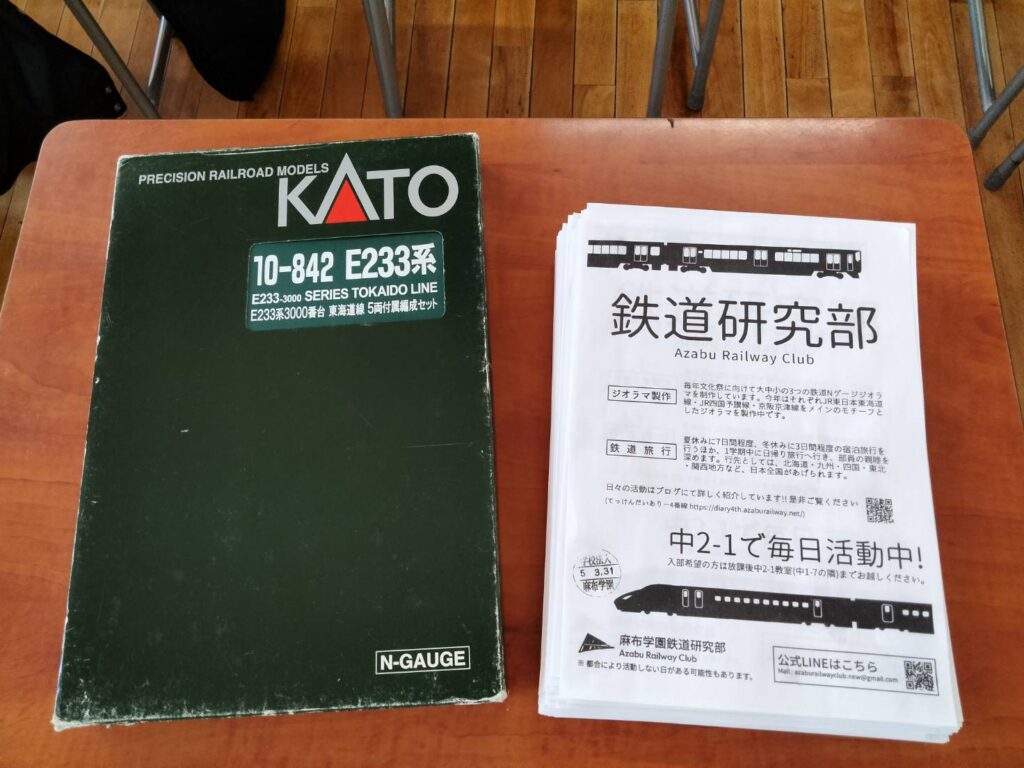

新しく入学してくる中学1年生向けにブースを設け、勧誘活動を行います。多くの部員が4月から5月にかけて入部します。

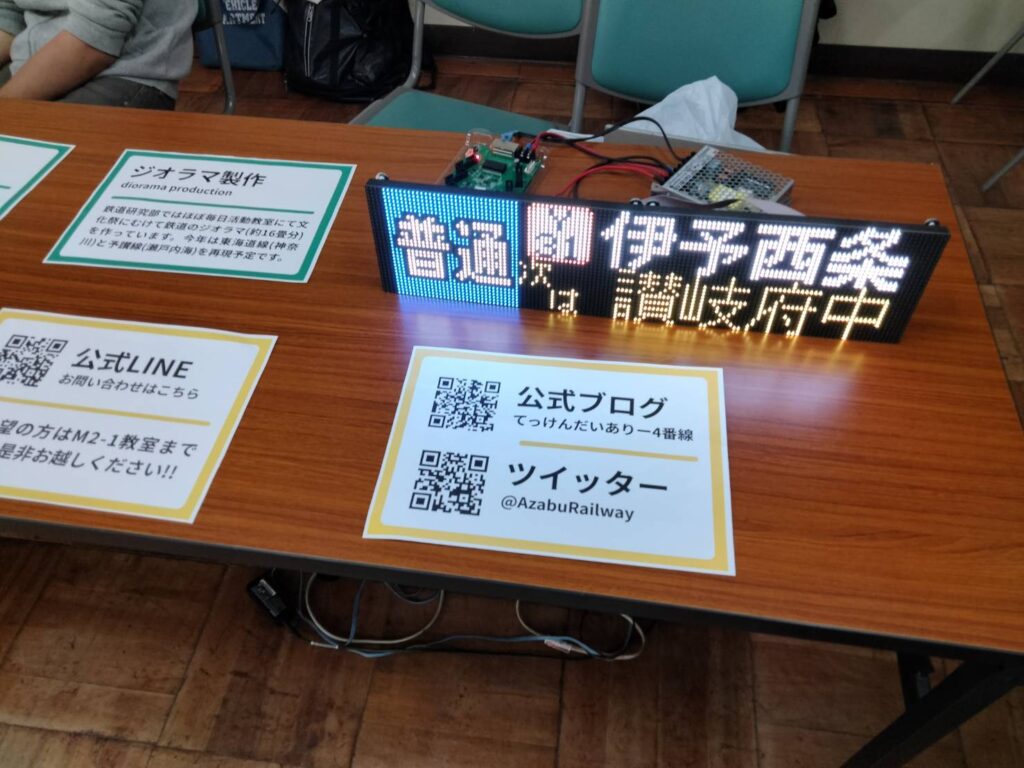

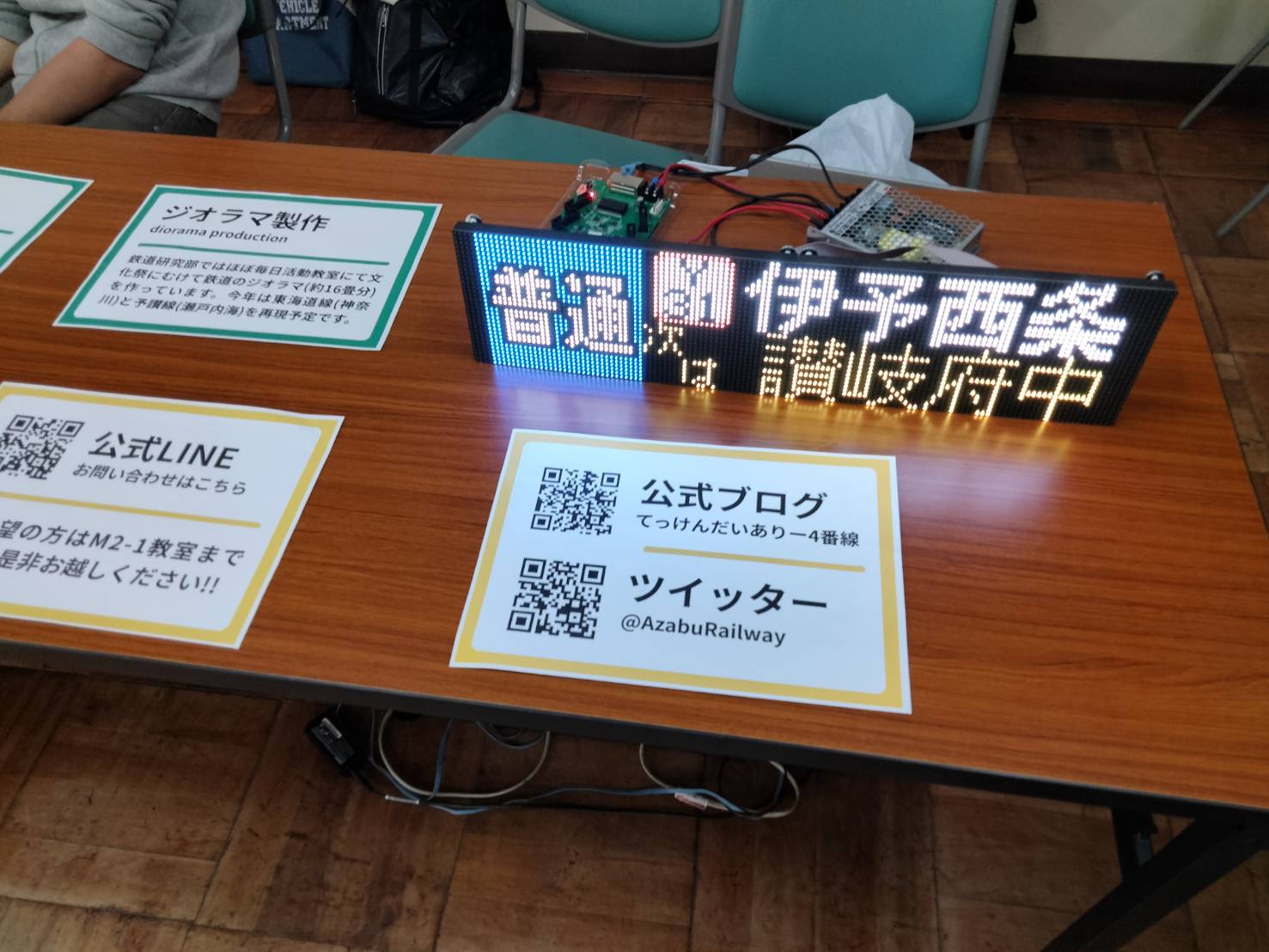

LED方向幕も(2023)

ジオラマを出展(2023) - 6月春の撮影会

6月ごろの日曜日の1日を使って関東近郊へと日帰り旅行に行きます。新入部員にとっては初めての旅行であり、これを境に徐々に親睦を深めていきます。

行先例:長野(2023&2021) 北関東(2022) 千葉(2020) 箱根(2019)

碓氷峠ウォーキング(2022)

ほくほく線に乗車(2021) - 8月夏合宿

夏休みに1週間かける旅行で、我が鉄道研究部の中で一番長い旅行です。日程が長いため、途中様々なトラブルや未知の体験を乗り越えながら部員間の親睦を深めます。

行先例:九州地方・北海道・四国地方 (コロナ禍の例外として中国地方等)

九州(2023)

可部線廃線巡り(2022) - 11月OB会

年に一回のOBの方との交流を図るイベントです。浪人生からリタイア済みの方々まで沢山のOBが集います。

- 12月冬の撮影会

冬休みに2泊3日程度で行われる旅行です。夜行寝台列車が現役であったころは、往復夜行寝台列車を用いた0泊3日の旅行でした。

行先例:北陸地方(2023&2021) 東北地方(2022&2019) 関西地方(2018)

富山(2023)

東北(2022) - 5月文化祭

1年間製作を続けてきたNゲージのジオラマを中心に展示を行います。高校2年生にとっては引退前の最後のイベントになります。

ジオラマの様子(2023)

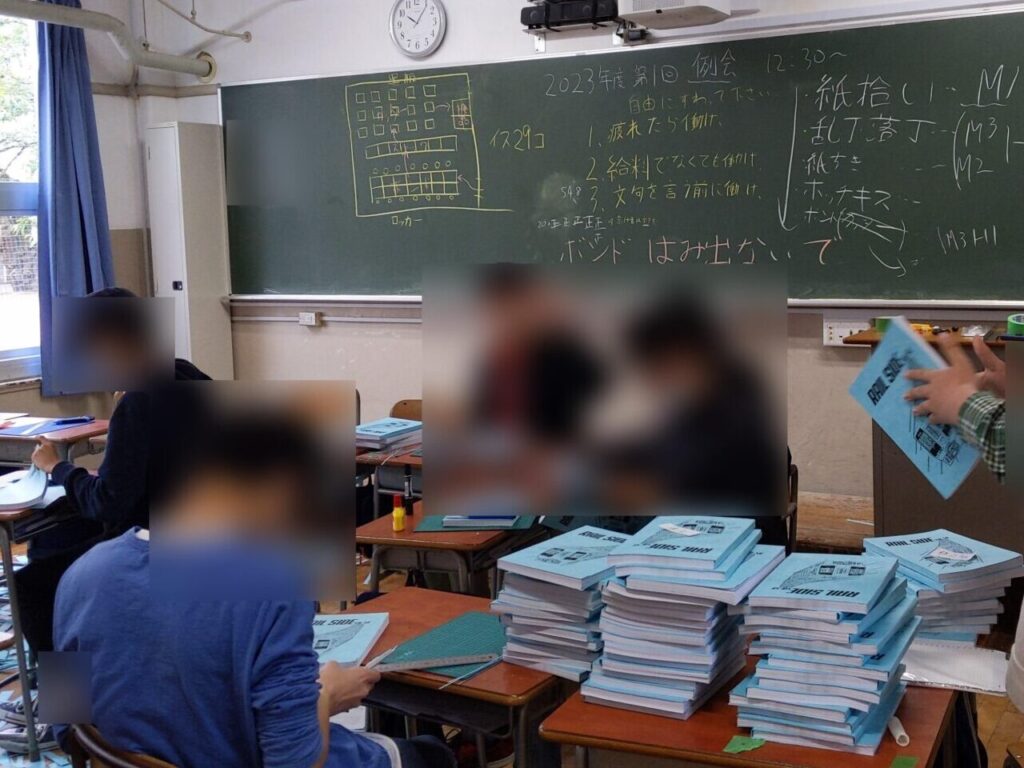

部誌の製本作業(2023) - 5月代替わり

高校2年生から高校1年生の代へと執行部三役(部長・副部長・会計)を引き継ぎます。これで高校2年生は完全に引退となります。

代替わりの様子①

代替わりの様子②

最新の活動の詳細は以下のページにまとまっています。

校外での活動

校外での活動のうち代表的なものは旅行です。上記の年表に記した通り春の撮影会・夏合宿・冬の撮影会の3つの活動があり、部長を中心に企画立案し、日帰り/泊まりがけの旅行に出向いています。任意参加ですが、最近は部員の8割程度が参加しています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止や行先変更・日程の短縮を余儀なくされてきましたが、2023年度はほぼ例年通りの活動形態へと戻っています。

校内での活動

校内では主に文化祭で展示を行う模型ジオラマ(通称:レイアウト)の制作を行っています(通称:作業)。少ない時で週に2~3回程度、通常は毎日放課後に普通教室にて行っていますが、参加は完全に任意で、全く来ない人もいれば毎日来る人もいます。また模型ジオラマを作るだけではなく、部員間でのコミュニケーションをかわす貴重な場ともなっています。

制作しているNゲージのジオラマを、レイアウトと呼び、3つの種類があります。それぞれのレイアウトに一人ずつ「作業班長」という名の役職が置かれ、彼らを中心に1年かけてレイアウトを作っていきます。レイアウトは1年で退役することもありますが、多くの場合2年間使われ、2年目には更なる質の向上を目指します。

- 都会レイアウト:その名の通り主に都会の路線を再現するもので、文化祭の時には1教室を丸々使って一畳分のボードを10枚程使って展示を行います。近年では山手線・東海道線・京急線・東急東横線などの再現を行っています。

- 田舎レイアウト:田舎レイアウトは都会レイアウトとは違い主に地方の路線を再現するもので、文化祭の時には2教室目の半分程度をL字型に使って展示を行います。近年では紀勢本線・身延線・秩父鉄道線・JR四国予讃線・羽越線・信越本線(碓氷峠)などの再現を行っております。

- 一畳レイアウト:文化祭の時に一般のNゲージ運転体験を行うためのレイアウトであり、1畳のボードの中で周回する線路が作られます。近年では高山本線・函館本線・仙石線・東急池上線・京阪京津線などの再現を行っております。

この製作したジオラマについては、年に一度開催される文化祭にて展示・運転を行います。レイアウトを組み立ててNゲージの運転を行うのは文化祭期間中しかないため、部員は目を輝かせてNゲージの運転を行ったり、ジオラマの修正を行ったりします。

部員の活動

この章では部員の個人的な活動についてまとめます。

やはり「鉄道研究部」ですので、いわゆる「撮り鉄」は多く、学校周辺の近郊列車を撮影する人もいれば、自分の好きな車両を撮りに全国津々浦々を巡る人もいます。機材については、スマホからフルサイズ一眼まで多岐にわたり、中にはとても素晴らしい撮影センスを発揮する部員もいます。

「撮り鉄」ならぬ「録り鉄」(=「音鉄」)も少なからず存在しており、駅の放送や車内の放送を録音するほか、それを動画編集ソフトで編集しいわゆるMADというものを作る部員もいます。

数は少ないですが「きっぷ鉄」の人もおり、珍しいきっぷを収集しています。

また上記のようなやや専門的なもの以外にも「乗り鉄」と呼ばれる、ただ列車に乗るのが好きというものもあり、これは大体全員に当てはまります。

Q&A

- Q兼部はできますか?

- A

はい、できます。年によって異なりますが2割~5割程度の部員が兼部しています。

兼部先の例:管弦楽部・サッカー部・山岳部・スキー部・軟式テニス部・バドミントン部・陸上競技部 等々

その他文化祭実行委員会や予算委員会・サークル連合といった自治組織の関係者もいます。

- Q活動への参加は義務ですか?

- A

入部希望の方に(校内向け)

鉄道研究部では新入部員を募集中です。入部希望の方はお近くの部員に声を掛けるか、放課後にM2-1に来てください。

活動日・活動場所等は変更になる場合があります。最新の情報をご確認ください。