文化祭まであと

00days 00:00:00

こんにちは、とりめしです。今回は毎年春に行われる日帰り旅行、春の撮影会(以下略春撮)ついて書いていこうと思います。春撮とは鉄研内で行われる日帰り旅行で、鉄研部員がいくつかの班に分かれて旅行をする行事です。また新中一との親交を深める初の機会でもあります。今回は、複数ある班のうちの一つでもある米坂・谷川岳ループ班の旅行記について話していこうと思います。

6月16日7時(UTC+9時間)に東京駅の銀の鈴に集合します。私は始発で行く気満々でしたが、残念ながら前日の只見線完乗旅行が祟ったのか疲れてしまい、6時過ぎの到着となりました。朝マックを食べながら、ベンチで寝ている副部長を観察し、OBの面白い差し入れ(今回は少なかった)で遊んでいたら部員が集まってきました。残念ながら寝坊をするものは居ませんでしたね。乗る列車はやまびこ・つばさ127号。鉄研部員は各班それぞれ降車駅が違うのでやまびこ号とつばさ号分かれて乗車しました。私たちの班はつばさ号に乗車しました。乗車したE3系は、窓枠が大きく、在来線区間を走るため車体がやや小さいミニ新幹線車両になっているのが特徴的な列車です。OBや、日ごろの行いが悪く、前日に切符を失くして行けなくなった方たちからの見送りを受け東京駅を発車します。大宮を過ぎたあたりで車内販売が来ました。ここでは名物のシンカンセンスゴイカタイアイスを購入しました。

やまびこ号では車内販売がないのでつばさ号の特権ですね。twitter(現自称X)で自慢し、車内で部員たちと桃鉄をしていたら目的地の米沢に到着です。ここからはローカル線の米坂線に乗ります。米坂線は2022年に起きた豪雨で今泉より先がバスによる代行輸送となっているので今泉駅で乗り換えます。関東地方でも八高北線などで走っているキハ110系に乗り、桃鉄を楽しみながら今泉駅に向かいます。今泉駅でバスに乗り換えますが時間が少しあるため駅を散策しました。

今泉駅から仙台支社から新潟支社に代わり、バスで山越えに挑みます。米坂線と並走する国道113号を走りながら、車内で動画鑑賞及びゲーム、睡眠を楽しんでいるとバスは越後平野に躍り出ます。近くを流れる荒川や住宅街を眺めていると、米坂線復旧を求めた地元住民ののぼり旗がありました。米坂線は過去にも幾度か豪雨で被害を受けているため、今回も以前と同じように復旧してほしいですね。坂町駅からは日本海側を走る重要路線である羽越本線に乗ります。

坂町駅にはしばらく使われていないからか草が生えまくっている米坂線ホームがありました。坂町からはいなほ号で新潟に向かいます。鉄研部員たちは車内で東京駅の駅弁屋で買った駅弁を食べました。私は小淵沢駅の名物である「八ヶ岳高原の鶏めし」弁当をいただきました。ついでに隣の部員が食べていた「炭火焼風牛タン弁当」についていた塩を舐めていました。しょっぱかったです。新潟駅では便利なことに対面乗り換えができる仕組みになっていて、楽に隣の上越新幹線に乗り換えられました。上越新幹線は日曜の午後のこともあり結構混んでいて、部員たちはバラバラになって座っていました。越後平野の田んぼを眺めながら新幹線で南下し、越後湯沢で下車します。ここからは目玉の185系による谷川岳ループ号に乗車します。

乗車する185系は国鉄時代から運行を始めた特急形電車で、前の顔には国鉄特急の特徴である、「特急シンボルマーク」がつけられています。653系1100番台による上沼垂色編成や、つい最近定期特急やくもから引退した381系にもつけられていますね。ちなみに私は381系が好きで、最近Nゲージで381系やくもを3編成買ってしまいました。話を戻すとこの185系は残るC1編成とB6編成の内B6の方らしいです。地味に3時間以上にもなる耐久乗車ですが、普段から普通列車で各幹線路線を普通列車で駆け回っている鉄研部員には楽勝だね!

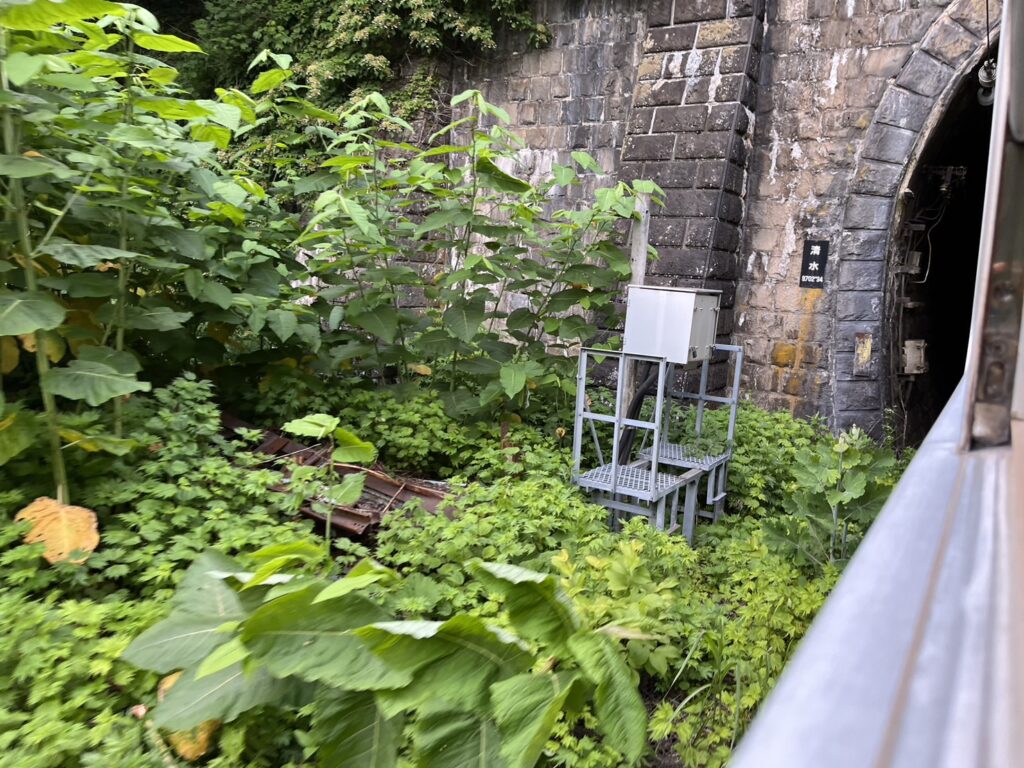

快適なリクライニングシートに座り列車は越後湯沢を発車します。車掌からのサービスからなのか「鉄道唱歌」「4打点チャイム」「ビューチャイム」「ひたちチャイム」と185系に搭載されている車内チャイムを全て流してくれました。列車は越後山脈に向けて走ります。越後中里駅には駅横の敷地にブルートレインが置かれていました。越後中里を出てすぐ一つ目のループ線である松川ループ線に入ります。この区間が開業した1931年には越後山脈全区間をトンネルで開通させるほどの技術はなかったため、ループ線を使い勾配を稼いで越後山脈を越えるのです。このような技術を有した1967年には越後山脈をより長いトンネルで結びループ線を介さない下り線が開通しました。土樽を出るとトンネルに入ります。全長9,702 mの清水トンネルの中には昔現下り線が開通する前、行き違いや退避用に使われていた茂倉信号場があります。

トンネルを抜けるとそこは雪国、、、ではなく山中に位置する土合駅(そもそも雪国に向かう列車ではない)。観光用に停車時間が設けられていたので集合写真を撮って駅を散策します。するとここで一部の鉄研部員が暴挙に出る‼なんと片道486段もある土合駅の下りホームへと降りて行ったのだ。無事帰ってきました。普段からしている早歩きの技術が活かされたようですね。写真を撮って列車へと戻ります。

土合駅を発車すると二つ目のループ線である湯檜曽ループ線を通ります。トンネルに入る手前では、ループ線の出口付近の線路を見ることができました。

湯檜曽ループを抜けた湯檜曽駅にも軽い停車時間がありました。湯檜曽駅では土樽駅ぶりに下り線と合流しますが、下り線ホームは山に埋まっているため拝むことはできませんでした。

水上駅では旅客扱いはありませんが、ATSの切り替えや、支社が変わるための乗務員交代のために停車します。ホームには見送りの駅員たちが手を振ってくれました。水上を過ぎると列車は特急らしく利根川沿いを颯爽と駆け抜けていきます。私は部員たちと相変わらず桃鉄をしていました。高崎からは大回りのついでで乗ってきたと思われる鉄道マニアがたくさん乗車してきました。高崎線を走り抜け終点の大宮に到着して降りてホームでうろちょろしていると通貨線から警笛が聞こえてきます。貨物列車かと思ったら牽引機がEF81だったので何かおかしいと思ったらカシオペア紀行でした。ラッキーですね。

上野東京ライン直通列車で何事もなく集合場所の東京に向かっている時、御徒町駅付近で急停車しました。よくある事なので再開を待ってたら列車が停電しました。車掌のアナウンスによると、上野駅の非常停止ボタンが作動し運悪くエアセクション内で停止してしまったよう。10分ぐらい足止めされた後、何らかの方法で列車は動き出し、セクションを抜け停車し、運転を再開しました(E231系にはE235系のようなバッテリー装置はないはずなので、おそらく片方のセクションから一部のパンタで電力を補給し走行したと思われる。その証拠に、対向列車は一部車両のみ電力が再開し、車内の停電が解消されていた。)。

少し遅れて東京駅の丸の内広場に到着。集合写真(内一般通過一般人二名)を撮り、部長からのありがたい言葉の末、一丁締めが行われ2024年度春撮が終了しました。

最後までお読みいただきありがとうございます。今後は作業に関わる投稿や、夏、冬に行われる合宿について書いていきますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。